歯と顎骨の不調和 |

|

猿人類からの歯の大きさとあごの大きさの変化 歯もあごも現代人になるのにつれ小さくなっているが、歯の小さくなり方はあごの小さくなり方に比較して遅くなっている。

|

|

縄文時代人から現代人までの頭部X線企画写真の比較 あごはだんだんと細く小さくなり、前歯の前方傾斜が大きくなtいます。 A:後晩期縄文時代 B:弥生時代 C:古墳時代 D:鎌倉時代 E:江戸時代 F:現代

|

|

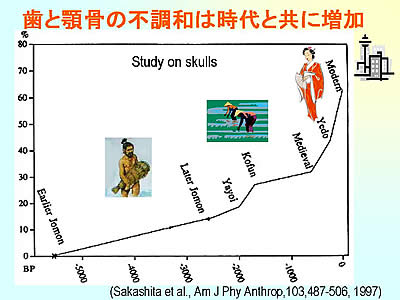

歯と顎骨の不調和の頻度 時代の変化とともに歯と顎骨の不調和をもつ者の頻度は高くなっています。 |

|

◆原点は母乳 母乳保育は食のすべての要素、すなわち栄養をとり身体を養う、抵抗力をつける、おいしさを味わい楽しむ、絆を深め合い安らぎと満足を得ることを最も効果的に満たしています。赤ちゃんは母乳を摂るときは、あごとその筋肉を動かし、舌、ほほ、くちびる、口の周りの筋肉を使っています。私たちが食べるときの動きに比べればまだ弱いものですが、この動きを通して、食べることに必要な筋肉が発達し、基礎的な力がついていきます。 |

|

![]() 哺乳ビン用乳首の多くはミルクが出やすいように工夫されているので、哺乳ビンを長く使っているとあごを使わなくてよい効率のよい飲み方学んでしまいます。そこで、私たちは口やあごをよく動かしのめるようにそしゃく型乳首(現在ビーンスターク・スノーから販売)を開発しました。子どもの口の健康を考えると、咀嚼器官の発達の礎は母乳保育にあると言わざるをえません。

哺乳ビン用乳首の多くはミルクが出やすいように工夫されているので、哺乳ビンを長く使っているとあごを使わなくてよい効率のよい飲み方学んでしまいます。そこで、私たちは口やあごをよく動かしのめるようにそしゃく型乳首(現在ビーンスターク・スノーから販売)を開発しました。子どもの口の健康を考えると、咀嚼器官の発達の礎は母乳保育にあると言わざるをえません。

![]()

|

◆固形食移行期:手づかみ食べをしよう 乳汁から色々なものが食べられるようになっていく時期を固形食移行期と呼んでいます。離乳期と時期が重なりますが、乳から離れるという消極的な意味ではなく、食べられるものの範囲を広げていくという積極的な意味をこめ固形食移行期と呼びたいと思います。生後5、6ヶ月になると、赤ちゃんは大人の食べているものをじーっと見るようになり、よだれを流し、家族が食べているものへ手を伸ばすようになります。このような赤ちゃんが出すサインを見落とさず、食べられるものの範囲を広げていくことが大切です。 |